¡¡¡VIVA COLOMBIA!!!

Contenido.

CREENCIO. Por: JES

La verdadera fiesta nacional.

Por: Carlos Lleras de la Fuente.

Francisco de Paula Santander

Un grito

¿Realmente el 20 de Julio es el día de la independencia.

Dos batallas.

Antecedentes.

La reconquista española

La Campaña Libertadora

Pantano de Vargas

Monumento

Batalla de Boyacá.

Leyendas populares.

Una tragedia

7 de agosto de 1956 .Una herida que aún no se cierra.

CREENCIO. Por: JES

La verdadera fiesta nacional.

Por: Carlos Lleras de la Fuente.

La celebración de hoy sí es, dejando de lado la pantomima grotesca del 20 de julio, la fecha de la Independencia.

Un día como hoy, Santander a la cabeza del ejercicio patriota que él había reclutado y entrenado en los llanos, derrotó a Barreiro y a sus españoles, días después de la tremenda batalla del Pantano de Vargas. (Para claridad, es bueno recordar que Bolívar llegó tarde al Puente de Boyacá, pues según los historiadores serios (no Henao y Arrubla) se quedó en la Casona, en Paipa, retozando con alguno de sus efímeros amores).

Los conservadores dedicaron sus esfuerzos, encabezados por Laureano Gómez, a calumniar al Primer Prócer Colombiano, así como nuestros hambreados vecinos se negaron a poner la estatua del colombiano en Caracas, en el parque de los próceres. Bolívar no era un guerrero ni un buen estratega; cuando comandaba personalmente, era derrotado con frecuencia como en las campañas de 1812 y 1815 y, por cierto, en el Pantano de Vargas.

Agreguemos su sumisión a los españoles y la entrega a ellos del gran prócer latinoamericano Francisco de Miranda, pecado que nadie le ha cobrado ni queremos cobrarle a estas horas de la vida, aun cuándo siempre he creído que el 20 de julio se escogió para guardarle las espaldas al Libertador cuyos magníficos escritos, el manifiesto de 1812 y la Carta de Jamaica, lo mismo que su testamento, lo reivindican.

Francisco de Paula Santander

Prócer de la Independencia, estadista y militar, varias veces presidente de la República, nacido en la Villa del Rosario de Cúcuta, el 2 de abril de 1792, muerto en Bogotá, el 6 de mayo de 1840.

Prócer de la Independencia, estadista y militar, varias veces presidente de la República, nacido en la Villa del Rosario de Cúcuta, el 2 de abril de 1792, muerto en Bogotá, el 6 de mayo de 1840.

La infancia de Francisco de Paula transcurrió cómoda en medio de las grandes propiedades de su padre, sembradas de café, cacao y caña, al cuidado de numerosos dependientes y esclavos

Auténtico criollo o español americano, en él confluyeron una rica mezcla de razas. Por las venas del general Santander corría aún con fuerza la herencia de dos razas, que empezara en la unión del conquistador español Diego de Colmenares con la hija del cacique de Suba, Ana Sáenz.

La educación de Francisco de Paula se inició en una pequeña escuela privada de la Villa del Rosario de Cúcuta; luego, en la biblioteca paterna, tuvo la oportunidad de ampliar los conocimientos adquiridos a través de las múltiples lecturas realizadas. A la edad de 13 años fue enviado a Santafé de Bogotá, a cursar estudios en el Colegio Real Mayor y Seminario de San Bartolomé, donde aprendió las bases de la teoría e ideas políticas, conociendo a fondo las doctrinas jurídicas y la legislación romana y española. Si la adolescencia de Santander discurrió por entre los claustros académicos y por las calles de la Santafé colonial, su juventud tuvo como escenario campos más aviesos y rudos, consagrado a un ideal político y a una lucha en circunstancias suigeneris que templaron su carácter de colegial hasta transformarlo en joven adusto y circunspecto.

Los sucesos de 1810 lo sorprendieron en el preciso momento en que daba fin a sus estudios, pues el 11 de julio de ese mismo año había presentado su examen público sobre práctica forense. Sólo le restaba ejercer en calidad de pasante al lado de un jurisperito, para recibirse como abogado de la Real Audiencia. La revolución de independencia de las colonias españolas lo sorprendió de colegial, cambiándole en un instante su vida apacible y rutinaria. Siguiendo el ejemplo de sus eminentes profesores, Santander abrazó entusiasmado la nueva causa que se vislumbraba en el horizonte político y cambió su toga de colegial por la capa de guerrero. El 20 de julio de 1810 dijo adiós a los claustros de su colegio, ingresando el 26 de octubre de dicho año como voluntario al servicio militar activo con el grado de subteniente-abanderado del batallón de infantería de Guardias Nacionales, a la edad de 18 años. Desde aquel día lo encontramos inmerso en la maraña bélico-política de las conmocionadas colonias, tomando partido en la confrontación civil entre federalistas y centralistas de la Primera República, y combatiendo el dominio español a las órdenes de Manuel Castillo y Rada y Antonio Baraya Ricaurte.

Un grito

20 de Julio de 1810.

¿Realmente el 20 de Julio es el día de la independencia?

Ver: LEE 146

Según el historiador colombiano Germán Mejía:

«El 20 de julio es un movimiento bogotano, local, y genera un problema inmediato que además tiene pretensiones sobre las otras juntas que se estaban dando en el país. La pretensión consistía en definir lo que iba a ser el territorio de la Nueva Granada. Es el triunfo del centralismo sobre la realidad de las provincias de principios del siglo XIX. Los criollos tuvieron el papel de construir la primera República. El 20 de julio que nosotros entendemos hoy en día es el fabricado a finales del siglo XIX y no lo que sucedió a comienzos de este siglo».

El episodio ocurrido el 20 de julio sintetizó las contradicciones del imperio español: corona- reinos, criollos-peninsulares y finalmente metrópoli-colonias. La independencia de Nueva Granada y sus proyectos estado nación serían supuestamente el resultado y la solución de estas tensiones

DOS BATALLAS.

Pantano de Vargas – Batalla de Boyacá****

Antecedentes.

Las guerras de independencia de la América española se inspiraron en las de Estados Unidos y Haití, así como en la Revolución Francesa y la anterior insurrección de los comuneros.

La invasión francesa de España en 1808 condujo al derrumbe de la monarquía española bajo el reinado de Fernando VII. La mayoría de los antiguos súbditos del rey Fernando no aceptaron el gobierno de José Bonaparte, quien fue nombrado para el cargo de rey de España por su hermano Napoleón I.

La incertidumbre política a las posesiones españolas en América, incluyendo el Virreinato de Nueva Granada, del cual hacía parte el territorio que hoy comprende a la República de Colombia.

La patria boba:Al período comprendido entre 1810 y 1816 se le conoce como la Patria Boba, caracterizado por los intensos combates entre los independentistas para definir la forma de gobierno que el nuevo estado debería tener.Fue una lucha constante entre federalistas y centralistas, en esta nación apenas en formación y desarrollo, trajo consigo; inestabilidad política y varias guerras regionales y civiles en todo el territorio.

En 1811 la provincia de Bogotá, centralista, se había declarado Estado independiente, mientras las demás provincias se habían reunido en una federación llamada Provincias Unidas de Nueva Granada. Prontamente la forma de gobierno de la Nueva Granada se había vuelto una fuerte disputa y, finalmente, desembocó en guerra a finales de 1812 y nuevamente en 1814. La primera guerra terminó en empate, pero no impidió que Cundinamarca organizara una expedición contra Popayán y Pasto, ambas ciudades realistas. La expedición fracasó y su presidente, Antonio Nariño, fue capturado.

Refugio de Simón Bolívar en Cartagena tras el fracaso de la Primera República(1812).

Revuelta en Cumaná (Venezuela) y en la isla de Margarita y recuperación de caracas por parte de Bolivar y la fundación de la Segunda Republica de Venezuela tras la campaña llamada Admirable.

Recuperación de Caracas y nueva huida de Simón Bolivar.

El gobierno de las Provincias Unidas aprovechó la ocasión —ya que se había alterado el de Cundinamarca— a enviar contra ellos un ejército liderados por Bolívar.

Los realistas de Pasto y Popayán con apoyo de Quito y Perú acababan de tomar Antioquia.

En diciembre, de 1814 Bolívar obligó a Cundinamarca a unirse a las Provincias Unidas tras asediar Bogotá con 1.800 tropas

En enero de 1815 el gobierno republicano fue trasladado de Tunja a Bogotá, y Bolívar recibió el rango de capitán general.

Luchas internas entre los patriotas.

Pablo Morillo (1815) arribó a la Nueva Granada con una gran fuerza expedicionaria, 18 barcos de guerra, 42 de transporte y 15.000 soldados y marinos, para la Campaña de Pacificación.

Renuncia y dejación de cargos por parte de los dirigentes de Las Provincias Unidas de Nueva Granada ante

la imposibilidad de unificar las fuerzas armadas.

La reconquista española

La reconquista española de la Nueva Granada entre 1815 y 1816 y el período posterior, es conocido como la Reconquista (en América) o como Restauración (en España). Poco después que el rey Fernando VII había sido restaurado en el trono español, en 1813, decidió enviar fuerzas militares para recuperar el imperio americano de España, ahora controlado por las fuerzas criollas.

Francisco de Paula Santander, se retirara a las llanuras del este, cerca de la frontera con Venezuela, tratando de reorganizar las fuerzas política y militar para hacer frente al nuevo peligro.

Bolivar parte al autoexilio a Jamaica el 9 de mayo.dejando el mando en manos de su primo Florencio Palacios.

La Campaña Libertadora

A partir del año 1818 la situación se decantó definitivamente a favor de los patriotas, lo que permitió que Bolívar, desde Venezuela y Francisco de Paula Santander, desde Nueva Granada empezaran a coordinar acciones conjuntas desde sus áreas de influencia que fomentaran una unidad militar.

Ambos habían elaborado un plan en el que Santander debía preparar la provincia de Casanare, unificar a los guerrilleros del sur y dar informes a Bolívar sobre las tropas españolas para iniciar la invasión de la Nueva Granada.

Junto con los preparativos militares también se realizaban acciones políticas importantes del mandatorio. El 21 de enero de 1819 llegaron a Angostura dos buques británicos, el Perseverance y el Tartare con un cuerpo de voluntario que fue conocido como la Legión Británica para apoyar a Bolívar y el 15 de marzo de 1819, el Libertador reunió el Congreso de Angostura, acontecimiento en el que pronunció una de sus mejores composiciones políticas, el Discurso de Angostura, en el que hacía un análisis crítico de la situación, exponía el rumbo a seguir para fundar la República y anunciaba el proyecto de la Constitución que fue promulgada en 1821. Con esto nacía de forma oficial la República de Colombia, conocida ahora como la Gran Colombia, mediante la promulgación de la Ley Fundamental de Colombia y cuya extensión abarcó en ese momento los territorios de la Nueva Granada y Venezuela que se dividen políticamente en tres departamentos: Cundinamarca (Bogotá), Venezuela (Caracas) y Quito (Quito).

Con esto nacía de forma oficial la República de Colombia, conocida ahora como la Gran Colombia, mediante la promulgación de la Ley Fundamental de Colombia y cuya extensión abarcó en ese momento los territorios de la Nueva Granada y Venezuela que se dividen políticamente en tres departamentos: Cundinamarca (Bogotá), Venezuela (Caracas) y Quito (Quito).

Mientras tanto, Bolívar seguía preparando la invasión militar de Nueva Granada tratando de mantener los detalles de la campaña en secreto por lo que su duración, características, fecha de inicio y alcance eran datos desconocidos, lo cual contribuía a aumentar el factor sorpresa y la imprevisibilidad del ataque.

Morillo estaba al corriente de la llegada de la Legión Británica a Angostura bajo el mando de James Rooke e intuyó que el siguiente paso lógico de Bolívar sería unir fuerzas con José Antonio Páez, destacado líder rebelde de Los Llanos, por lo que tras analizar la situación decidió atacar el principal reducto rebelde neogranadino en Casanare con tropas al mando del coronel José María Barreiro que fueron hostigadas constantemente por las tropas del general Santander mediante tácticas de guerrilla que fueron desgastando a las fuerzas de la Tercera División española.

Debilitamiento de las fuerzas de morillo al no recibir refuerzos.

Bolívar realiza el Paso de los Andes (Pisba), en el que las tropas patriotas avanzaron a través del Páramo de Pisba, hasta dar alcance a los realistas el 25 de julio de 1819 en la Batalla del Pantano de Vargas.

La batalla del Pantano de Vargas.

La batalla del Pantano de Vargas fue un enfrentamiento armado que se presentó en el hoy llamado Pantano de Vargas, corregimiento del municipio de Paipa el 25 de julio de 1819, entre las tropas patriotas y las realistas en la campaña libertadora por la independencia de en ese entonces La Nueva Granada ( hoy Colombia, Panamá, Venezuela, Ecuador).

En ella, el ejército granadino-venezolano al mando de Simón Bolívar pretendía cerrar el paso a las fuerzas de apoyo de José María Barreiro que se dirigía a la ciudad de Bogotá. Simón Bolivar y su ejército llegan a donde hoy es el Pantano de Vargas,y se ubica donde hoy es el cerro de Bolívar y algún momento de la acción piensa que la batalla ya esta perdida.

Juan José Rondón le pide que lo dejen dirigir las tropas y Bolívar le dice: «Salve usted la patria». y este con catorce lanceros se lanzan a romper el flanco realista.

Esta carga de lanceros y la ayuda de James Rooke (legión británica), por otro lado,hacen cambiar el rumbo de esta batalla. Después de esto, las tropas realistas huyeron a los Molinos de Bonza en Paipa.

Sin duda alguna esta fue la batalla más sangrienta y radical vista por el suelo colombiano durante la campaña libertadora, gracias a esta, el ejército libertador llegó a Tunja el día 4 de agosto de 1819 y La Gran Colombia pudo gritar libertad el día 7 de agosto de 1819.

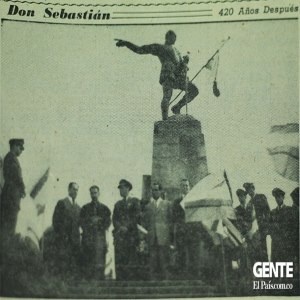

Monumento

Monumento a la batalla del Pantano de Vargas. 25 de julio de 1819

Para la celebración de los 150 años de la independencia, el maestro Rodrigo Arenas Betancourt esculpió los caballos y jinetes en bronce, mientras que la estructura de concreto, acero y bronce fue diseñada por el ingeniero Guillermo Gonzalez Zuleta. Mide 100 metros de largo, 30 metros de ancho y 33 metros de alto, los 15 caballos son de bronce y pesan cada uno casi 2 toneladas,(el monumento más grande de Colombia) ubicado cerca del municipio de Paipa.

La forma del monumento en vista lateral se puede apreciar la forma de una espada, una lanza y una bayoneta, el lancero con la lanza que atraviesa su espalda, es sin duda el sargente José Inocencio Chinca, quien con valor dio la baja al capitán español Ramón Bedoya, y este lo hirió, Chinca siguió luchando herido y falleció tres días después en su pueblo natal.

Batalla de Boyaca.

La batalla de Boyacá fue la confrontación bélica de la guerra de independencia de América del Sur que garantizó el éxito de la Campaña Libertadora de Nueva Granada. Tuvo lugar el día 7 de agosto de 1819 en el cruce del río Teatinos, en inmediaciones de Tunja. La batalla se salda con la rendición en masa de la división realista, y fue la culminación de 77 días de campaña iniciada desde Venezuela por el Libertador Simón Bolívar para independizar el Virreinato de Nueva Granada.

El sábado 7 de agosto en la mañana, el ejército realista desde Motavita inició su desplazamiento hacia Santafé de Bogotá. Su objetivo era llegar a la capital para unir sus fuerzas con las del virrey Sámano y organizar un frente militar contra Bolívar y el ejército libertador. Escogieron la vía por el puente de Boyacá en el Camino Real, con dirección a la capital del virreinato. Advertido de este movimiento, Bolívar ordenó la marcha de su ejército, también hacia el puente de Boyacá, dispuesto a tomarlo e impedir a José Maria Barreiro (Comandante realista) su desplazamiento hacia la capital neogranadina.

Las dos fuerzas se encontraron en el campo de Boyacá. El ejército libertador estaba conformado por 2.850 combatientes al mando del general Simón Bolívar. La vanguardia patriota estaba comandada por el general Francisco de Paula Santander y la retaguardia, por el general José Antonio Anzoátegui. El general Carlos Soublette era el jefe del estado mayor.

El ejército Expedicionario fue creado en la Nueva Granada. Su comandante era el brigadier José María Barreiro; el jefe del estado mayor, el coronel Sebastián Díaz, y la vanguardia estaba al mando del coronel Francisco Jiménez.

A las 10 de la mañana se ordena impedir el paso por el puente de Boyacá, en el cual confluyen los dos caminos: el de Samacá, utilizado por los realistas desde Motavita y el Camino Real, utilizado por los patriotas.

A las 2 de la tarde la descubierta del ejército patriota, encomendada al capitán Andrés Ibarra con sus jinetes, descendió del boquerón de El Tobal y llegó hasta la Casa de Teja y sus alrededores, donde se enfrentó a la vanguardia realista que estaba en pleno almuerzo. El general Francisco de Paula Santander inició con la vanguardia el combate, y puso en retroceso a la vanguardia realista hasta el puente de Boyacá, donde estaba fuerte en la orilla opuesta del río Teatinos.

En ese momento llegó al campo de Boyacá el grueso de la división de Barreiro por el camino de Samacá y se enfrentó a la retaguardia patriota comandada por el general José Antonio Anzoátegui. En esos momentos llegó a la Casa de Teja el Libertador Bolívar, quien se ubicó en una colina equidistante entre el puente y la casa. Así dice el coronel Antonio Obando en sus Apuntamientos para la historia: «El general Bolívar con nuestra retaguardia siguió el movimiento de Barreiro y se formó un frente al lado opuesto del río». A las 3 de la tarde la acción militar era intensa en dos combates simultáneos: las dos vanguardias en los alrededores del puente y el grueso de los ejércitos en la planicie hacia el camino de Samacá. Las fuerzas patriotas tenían unidad y facilidad en las comunicaciones; en cambio, las realistas estaban incomunicadas y separadas por el Teatinos y la vanguardia patriota.

La batalla terminó a las 4 de la tarde del 7 de agosto de 1819.

Con este enfrentamiento culminó la Campaña Libertadora de 1819, realizada en su corto período de 77 días, desde el 23 de mayo, cuando Simón Bolívar expuso el plan en la aldea de los Setenta ante los jefes del ejército patriota, siguiendo un itinerario militar desde los llanos de Casanare, la cordillera de los Andes y las tierras de la antigua providencia de Tunja, el cual culminó en el puente de Boyacá.

Finalmente Bolívar llega a Santafé de Bogotá donde entró sin resistencia alguna el día 10 de agosto de 1819 a la 5:00 pm.

Leyendas populares.

Monumento dedicado a Pedro Pascasio Martínez y Negro José en inmediaciones al puente de Boyacá.

La leyenda del niño soldado

Cuenta la leyenda que la mala suerte de Barreiro en tierras americanas quedó sellada esa misma noche de Boyacá cuando un muchacho de 12 años que se encargaba de cuidar los dos caballos del Bolívar, Pedro Pascasio Martínez, acompañado de un soldado llamado Negro José, lo hizo prisionero después de negarse a ser sobornado por las monedas de oro de Barreiro. Por el heroico acto de atrapar al general Barreiro fue ascendido a sargento y se le prometieron 300 pesos.

Una tragedia

7 de agosto de 1956 .Una herida que aún no se cierra

Ver: LEE 104

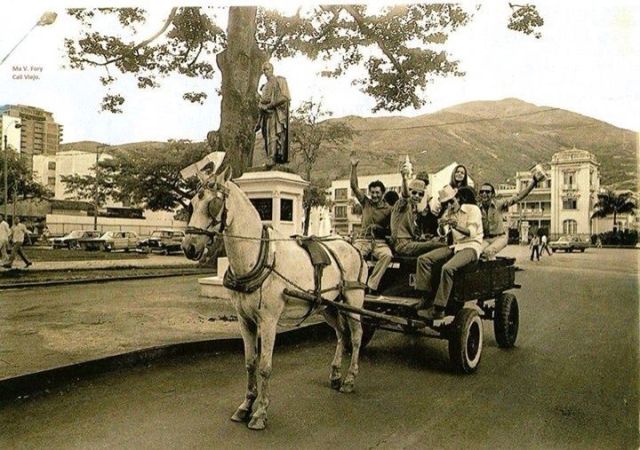

En tiempo de lluvias se formaban en las calles profundos lodazales; pero los caballeros y las señoras usaban altos zuecos de madera, y andaban en ellos por el Iodo con asombrosa agilidad.

En tiempo de lluvias se formaban en las calles profundos lodazales; pero los caballeros y las señoras usaban altos zuecos de madera, y andaban en ellos por el Iodo con asombrosa agilidad. El río no tenía puente permanente. Cada año se hacía uno de madera y guadua un poco más abajo de la Ermita, que las crecidas, al entrar las lluvias, se llevaban por Él tenía entonces doble cantidad de agua de la que hoy tiene, y no había sino tres puntos o pasos por donde era fácil vadearlo; en el resto de su curso, llevaba rápida corriente y tenía mucha piedra.

El río no tenía puente permanente. Cada año se hacía uno de madera y guadua un poco más abajo de la Ermita, que las crecidas, al entrar las lluvias, se llevaban por Él tenía entonces doble cantidad de agua de la que hoy tiene, y no había sino tres puntos o pasos por donde era fácil vadearlo; en el resto de su curso, llevaba rápida corriente y tenía mucha piedra.

Los tesoros de la catedral de San Pedro no son únicamente las reliquias que adornan sus naves o los que el visitante ve en el altar o en el techo.

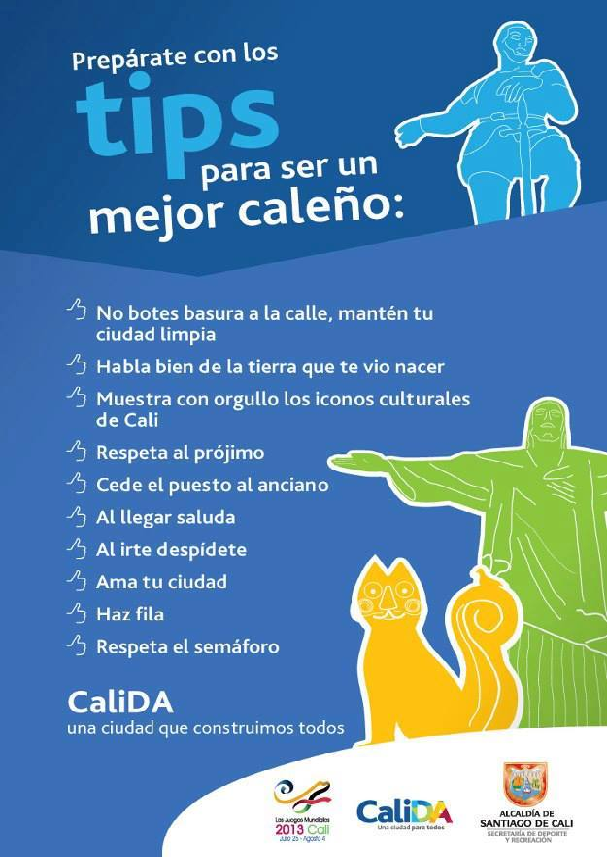

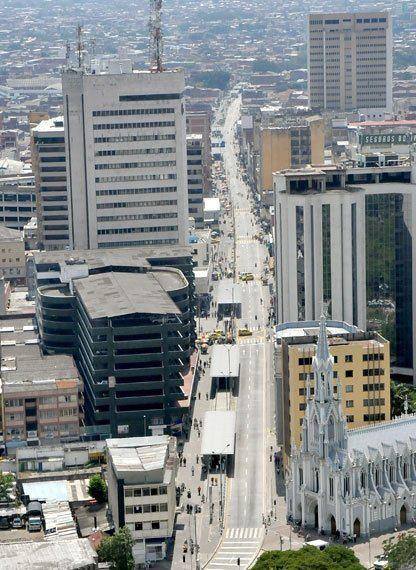

Los tesoros de la catedral de San Pedro no son únicamente las reliquias que adornan sus naves o los que el visitante ve en el altar o en el techo. Bajo el asfalto y los guiños de los semáforos de la calle 11 se hallan las tumbas de los guerreros, de los revolucionarios del Siglo XVIII, de los científicos, mientras arriba 200.000 vehículos compiten por un metro de pavimento.

Bajo el asfalto y los guiños de los semáforos de la calle 11 se hallan las tumbas de los guerreros, de los revolucionarios del Siglo XVIII, de los científicos, mientras arriba 200.000 vehículos compiten por un metro de pavimento. El cementerio que yace debajo de esa bulliciosa manzana del centro de la ciudad conserva historias menos difíciles de comprobar. Allí están los osarios cubiertos con lápidas de mármol que guardan los restos de hombres importantes y de familias de alcurnia de la ciudad. Allí yacen las familias de los Guerrero, los Zawadsky y los obispos de la ciudad. Con una luz tenue salen al paso más de 2.000 osarios. Se sabe dónde empieza el cementerio, pero no hay certeza del lugar donde termina. Se piensa que de pronto la fila de osarios puede llegar hasta la Plaza de Cayzedo.

El cementerio que yace debajo de esa bulliciosa manzana del centro de la ciudad conserva historias menos difíciles de comprobar. Allí están los osarios cubiertos con lápidas de mármol que guardan los restos de hombres importantes y de familias de alcurnia de la ciudad. Allí yacen las familias de los Guerrero, los Zawadsky y los obispos de la ciudad. Con una luz tenue salen al paso más de 2.000 osarios. Se sabe dónde empieza el cementerio, pero no hay certeza del lugar donde termina. Se piensa que de pronto la fila de osarios puede llegar hasta la Plaza de Cayzedo. Historias, criptas, fantasmas y tesoros perduran en el túnel con el paso de los años. Forman parte de un pasado que los Caleños desconocen totalmente y que vibra a los pies de millones de personas que caminan diariamente por ahí.

Historias, criptas, fantasmas y tesoros perduran en el túnel con el paso de los años. Forman parte de un pasado que los Caleños desconocen totalmente y que vibra a los pies de millones de personas que caminan diariamente por ahí.