Homenaje a Cali

CREENCIO. Por: JES

Cali hoy

CALI Mio. Canción Por: Volney Naranjo

“La muy noble y muy leal” Santiago de Cali.

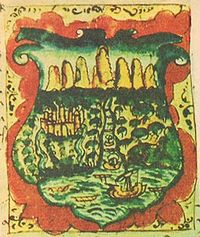

Escudo de armas.

Error en la Real Cédula

Estatua. Sebastian de Belalcazar

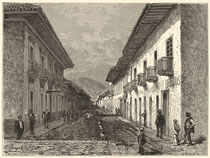

Cali en 1789

Una pequeña reseña histórica a la llegada de los españoles

Papel de Cali en la independencia.

CREENCIO. Por : JES

CALI HOY

Cali es mio . Canción . Por Volney Naranjo R.

“La muy noble y muy leal” Santiago de Cali.

El 25 de Julio de 1536, conmemoración del Apóstol Santiago, al son de fantasías, tambores y enarbolando el pendón de Castilla, en tierras del aguerrido Cacique Petecuy y a orillas de un hermoso río que rumoroso desciende de la Cordillera Occidental, don Sebastián Moyano, quien se apellidaba de Belalcázar, nombre del pequeño pueblo de Extremadura, antes llamado Gahete, donde había nacido hacia 1480, fundó a Santiago de Cali, Villa y río llevan el mismo nombre, etimología que continúa en el misterio.

Belalcázar, a quien los historiadores describen como ‘labriego, soldado, aventurero, capitán aguerrido, encomendero, adelantado, mariscal, gobernador, alguacil y fundador de pueblos’ había participado a órdenes de don Francisco Pizarro en la conquista del Imperio Inca y fundador de las ciudades de Guayaquil y San Francisco de Quito.

Según la tradición, después de la ceremonia de fundación, en el sitio que hoy ocupa el Beateario y Templo de la Merced, el cura doctrinero don Juan de Ocaña celebró la primera misa y se constituyeron Cabildo, Justicia y Regimiento, quedando como primer alcalde don Pedro de Ayala y regidor don Anton Redondo. Al partir hacia Quito, Belalcázar dejó como su lugarteniente a Miguel Muñoz.

Escudo de armas.

Por considerar que en el escudo de armas de la ciudad Santiago de Cali , se narran gráficamente hechos muy importantes de su historia hacemos una referencia a él.

El escudo de armas de Santiago de Cali es el emblema heráldico que durante más de 400 años ha identificado a la ciudad de Santiago de Cali, capital del departamento del Valle del Cauca (Colombia), siendo concedido por la Princesa Juana de Austria Regente de España, a nombre del Rey Felipe II, por medio de la Real Cédula dada en Valladolid el 17 de junio de 1559.

El escudo y la bandera son los principales símbolos de la ciudad, forman parte de la imagen institucional de la administración municipal, por lo cual siempre están presentes en los actos protocolarios, en la papelería oficial, en las obras públicas, etc.

Real Cédula que concede el escudo de armas.

Don Phelipe por la gracia de Dios Rey de Castilla, de León. de Aragón, de las dos Sicilia, de Jerusalem, de Navarra, de Granada, de Valencia, de Galicia, de Mallorcas, de Sevilla, de Cerdeñiá, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Jaen, de los Algarbes, de Algecira, de Gibraltar, de las islas de Canaria, del las Indias, islas y Tierra Firme del mar océano, Conde de Barcelona, Señor de Vizcaya y de Molina, Duque de Atenas y de Neopatria, Conde de Rusellón y de Cerdania del mar océano, Archiduque de Austria, Duque de Borgoña, de Brabante y de Milán, etc.

Por cuanto Francisco Ponce, en nombre de la ciudad de Caly, de la Provincia de Popayán, que es en las nuestras Indias del Mar Océano, me ha sido informado con toda verdad que los vecinos della nos han servido con toda lealtad en lo que se ha ofrecido, como muy leales vasallos, e me suplicó que para que de vuestros servicios y de los vecinos della y de su lealtad quedase memoria, os mandase señalar armas, como las tenían las otras ciudades desa tierra, o como la mi merced fuere; e yo, acatando lo susodicho helo habido por bien. Por ende, por la presente, por os hacer merced, es nuestra voluntad que agora y de aquí adelante esa dicha ciudad haya y tenga por sus armas conocidas un escudo que dentro del tenga siete mogotes de color de tierra; que el de en medio sea más alto que los otros, y a la mano derecha de la parte de abajo esté una ciudad de oro entre dos rios y árboles verdes, y en lo bajo del dicho escudo esté un puerto de mar con una nao, surta a la boca del dicho rio, que sale del dicho mogote y entra en la mar, y con otras naos el dicho (rio) arriba, con unas canoas con sus remos en unas aguas azules y blancas, según que aquí va pintado y figurado en un escudo tal como este, las cuales dichas armas damos a esta dicha ciudad por sus armas y divisa señalada para que las pueda traer y poner y traiga en sus pendones y escudos, sellos y banderas y estándartes y las otras partes y lugares que quisiéredes y por bien tuviéredes, según y como y de la forma y manera que las ponen y traen las otras ciudades de nuestros Reinos a quien tenemos dadas armas y divisas, y por esta nuestra Carta encargamos al Ilustrísimo Príncipe don Carlos, nuestro muy caro y amado hijo, y mandamos a los Infantes, nuestros muy caros hermanos e a los Perlados, Duques, Marqueses, Condes, Ricos Homes, Maestres de las Ordenes, Priores, Comendadores y Encomendadores, Alcaides de los castillos y casas fuertes y llanas, y a los del nuestro Consejo, Presidente y Oidores de las nuestras Audiencias, Alcaldes, Alguaciles de la nuestra casa y Corte, y todos los Concejos, Corregidores, Alcaldes, Alguaciles, Merinos, Prebostes, Veinte y quatros, Regidores, Jurados, Caballeros, escuderos, oficiales y homes buenos de las ciudades, villas y lugares de las dichas nuestras Indias, islas y tierra firme del mar océano, assi á los que ahora son, como a los que serán de aquí adelante, y a cada uno y cualesquier dellos, en su jurisdicción, que sobre ello fueren requeridos, que guarden y cumplan y hagan guardar y cumplir la dicha merced, de que así hacemos a esa dicha ciudad de las dichas armas, que las hayan y tengan por sus armas conocidas y os las dejen como tales poner y traer; y que en ello, ni en parte dello, embargo ni contrario alguno, vos no pongan, ni consientan poner en tiempo alguno, ni por alguna manera, so pena de la mi merced y de cincuenta mil maravedís para la nuestra Cámara a cada uno que lo contrario hiciese. Dada en la Villa de Valladolid, a veinte y siete días del mes de junio, año del nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo de mill quinientos y cincuenta y nueve.

Yo La Princesa

Yo, Alonso de Luyando, Secretario del Despacho Real de Su Magestad, la hice escrebir por su mandado, y su alteza en su nombre.

Error en la Real Cédula

En la real cédula se constata un error del rey Felipe II: y en lo bajo del dicho escudo esté un puerto de mar con una nao, surta a la boca del dicho río, que sale del dicho mogote y entra en la mar

Este error se debió a que el rey ignoraba totalmente la situación topográfica de la ciudad y la supuso asentada a la orilla del mar.

Estatua

La idea surgió en los años 30 cuando la ciudad iba a cumplir 400 años de fundada. Se le encomendó la obra al escultor español Victorio Macho, quien la realizó en España y posteriormente fue trasladada en barco hasta Buenaventura y de ahí hasta Cali a lomo de mula, para ser posteriormente ensamblada y ubicada sobre un pedestal en el sitio que hoy ocupa.

Una pequeña reseña histórica a la llegada de los españoles

Los valles interandinos de los ríos Patía y Cauca tienen origen en la extinción de un gran lago que desaguo hacia el océano Pacifico por la hoz de Minama y hacia el océano Atlántico por el cañón de la Virginia. Así lo indica la formación geológica. Las dos cuencas se independizaron. Hubo paisajes diferentes y diversos modos de ocupación y aprovechamiento como del espacio.

Las comunidades indígenas situadas en el Valle del Cauca y al norte de la desembocadura del Ovejas, tenían formas de asiento, organización social y cultural Caribe al decir de los conquistadores. Mientras que los aborígenes localizados al sur del río Ovejas en territorio montañoso que comprende desde el alto Cauca , el altiplano de Pubenza , el macizo colombiano hasta el valle de los pastos, presentaban un alto grado de organización y rasgos de una sensible influencia incaica.

El indígena prefirió el piedemonte: le ofrecía una vegetación benigna y fácil acceso al río y a las ciénegas para surtirse de pescado. A lo largo y ancho de los abanicos aluviales que en ambos lados del río constituyeron el piedemonte – se situarán comunidades que, rebasando su condición de recolectoras , tenían como principal cultivo, el maíz, complementado por el frijol, zapallo, batata y yuca dulce. La producción de maíz – realizada con técnica de roza y quema que exigía la permanente rotación de suelos – la recolección de frutas y la caza de especies menores, impusieron a los pocos habitantes indígenas de grandes espacios. La población calculada en 1559, de 14 mil 760 indígenas, cubría todo el territorio del Valle del Cauca en una franja de la ladera, sin avanzar demasiado hacia la cima de las cordilleras y utilizando las ciénagas como fuente alimentaria. Tomado de Memorias musicales del Valle del Cauca. Enrique Millán Gómez

Cali en 1789

Según el riguroso empadronamiento hecho en 1793. El recinto de la ciudad sólo contenía seis mil quinientos cuarenta y ocho habitantes; y de éstos, mil ciento seis eran esclavos.

En ese año, pues, de 1789, la ciudad se extendía desde el pie de la colina de San Antonio hasta la capilla de San Nicolás, y desde la orilla del río, hasta la plazuela de Santa Rosa.

Casi todos los solares estaban cercados de palenques de guadua, y sólo uno que otro, pertenecientes a los vecinos más ricos, tenían paredes de tapia, aunque muy bajas.

No había empedrados sino al frente de algunas de las casas de la plaza y en algunas calles inmediatas a ella, en la parte de arriba; esta circunstancia hizo que se le diera a ese barrio el nombre de El empedrado. El resto, y todo el Vallano, carecían de ellos.

En tiempo de lluvias se formaban en las calles profundos lodazales; pero los caballeros y las señoras usaban altos zuecos de madera, y andaban en ellos por el Iodo con asombrosa agilidad.

En tiempo de lluvias se formaban en las calles profundos lodazales; pero los caballeros y las señoras usaban altos zuecos de madera, y andaban en ellos por el Iodo con asombrosa agilidad.

Casi todos los solares estaban cercados de palenques de guadua, y sólo uno que otro, pertenecientes a los vecinos más ricos, tenían paredes de tapia, aunque muy bajas.

El gusto en la construcción de las casas está todavía a la vista; las principales tenían una pequeña pieza de alto, con un balcón volado, figurando un corredor con sus gruesos pilares; los alares sin canecillo; las aceras sin embaldosado; las puertas en el interior, en los rincones, a fin de que quedaran espacios suficientes para colocar grandes escaños; una o más ventanas en la sala, voladas, con balaústres torneados, pero generalmente desiguales, unas de otras; el aposento siempre obscuro, porque la única ventana que tenía y que caía a la calle, era pequeña, alta y rasa, para evitar los coloquios posibles entre los mozos y las muchachas en las altas horas de la noche; en la esquina más notable de la sala estaba el aparador, construcción de ladrillo o adobe, con tres nichos en la parte baja en donde se colocaban las tinajas de barro cocido, con dibujos en relieve; y una gradería de los nichos para arriba en donde se colocaba la vajilla y la loza de China.

En la esquina exterior de algunas casas del centro de la ciudad, había un nicho en la parte alta de la pared, y en ese nicho, la imagen de un santo, a veces en estatua; allí se encendía un farol todas las noches.

El río no tenía puente permanente. Cada año se hacía uno de madera y guadua un poco más abajo de la Ermita, que las crecidas, al entrar las lluvias, se llevaban por Él tenía entonces doble cantidad de agua de la que hoy tiene, y no había sino tres puntos o pasos por donde era fácil vadearlo; en el resto de su curso, llevaba rápida corriente y tenía mucha piedra.

El río no tenía puente permanente. Cada año se hacía uno de madera y guadua un poco más abajo de la Ermita, que las crecidas, al entrar las lluvias, se llevaban por Él tenía entonces doble cantidad de agua de la que hoy tiene, y no había sino tres puntos o pasos por donde era fácil vadearlo; en el resto de su curso, llevaba rápida corriente y tenía mucha piedra.

Los habitantes de Cali estaban divididos en tres razas; blancos, indios y negros; o sea; europeos, americanos y africanos. De éstas resultaban las siguientes variedades; el mestizo, hijo de blanco en india; el mulato, hijo de blanco en negra o viceversa; y el zambo, hijo de negro en india, o de indio en negra.

Los blancos de la raza española tenían para sí todos los privilegios y preeminencias; después de éstos, los más considerados eran los mestizos, que hacían alarde de descender de españoles; a éstos se les daba el nombre de montañeses. Los demás eran iguales en la humildad de la categoría; pero la del esclavo era, como es claro, la más triste. Los plebeyos que no eran mestizos, eran llamados monteras.

No había médicos facultativos; los frailes, especialmente los de San Juan de Dios, hacían el oficio de tales. Había una o dos boticas, en que se vendían tres o cuatro ungüentos, cuatro o cinco purgantes, y nada más. Si no había médicos, sí había abogados, graduados en Santafé o en Quito, y todos ellos de las principales familias.

No había colegios; los hijos de los pobres solían aprender algo con los frailes. A los colegios de Santafé y de Quito sólo iban los hijos de los nobles, para lo cual se hacían informaciones de limpieza de sangre.

Nadie deliberaba sobre asuntos de gobierno; todo mundo obedecía ciegamente, y el prestigio de la autoridad era inmenso. No pudiendo hacer la guerra al Rey, posibilidad que ni siquiera sospechaban, se la hacían las familias entre sí por las preeminencias de nobleza.

Cali era entonces la ciudad de las palmas; y en esos altísimos y elegantes vegetales anidaban los coclies.

Estas grandes aves formaban allí por las tardes ruidosas algarabías, como las cigüeñas. Ese canto, o ese ruido, han sido siempre grato al oído del caleño; hemos visto a uno de éstos, lejos de su patria, llorar de nostalgia, por haber oído cantar a un coclí.

Estando la ciudad tan ventajosamente situada, el viajero que se dirigía a ella, la alcanzaba a ver desde dos o tres leguas de distancia, cubierta de árboles; sobre los árboles se destacaban las palmas en un gran número y en toda su gentileza; y por entre las palmas se distinguían los blancos campanarios de sus iglesias. Cualquiera hubiera creído tener a la vista una ciudad oriental, tal vez Bagdad, coronada de palmeras y minaretes.

Papel de Cali en la independencia.

Cuando se conocieron las alarmantes noticias sobre la suerte de la Península Ibérica , en ese momento ocupada por los franceses, Cali no fue ajena al movimiento juntista vivido en toda Hispanoamérica. El 3 de julio de 1810 el cabildo de Cali juró su fidelidad al cautivo Fernando VII y al gobierno de la Regencia , aunque con ciertas reservas, especialmente por las sospechas de ilegitimidad que desde el principio la rodearon, según opinión de los americanos. Precisamente fue el posterior rechazo a esta autoridad peninsular lo que llevó a la fragmentación de la antigua gobernación de Popayán: a inicios de 1811 Cali, junto con las ciudades de Buga, Toro, Caloto, Cartago y Anserma, estableció una confederación que se adhirió a la Junta Suprema de Santafé –que ya había desconocido a la Regencia-. Por su parte, Popayán reafirmó sus votos de fidelidad al gobierno provisional en España, declarando insurrectas a las ciudades del Valle del Cauca y se preparaba para la confrontación militar. El gobierno del Valle se trasladó de Cali a Buga, y solicitó apoyo militar a Santafé, que envió una pequeña expedición al mando de Antonio Baraya.

Las fuerzas combinadas del Valle y Santafé obtuvieron un triunfo importante contra Popayán en la acción del Bajo Palacé el 28 de marzo de 1811. Debe tenerse en cuenta que en este primer momento de enfrentamiento militar entre el Valle y Popayán no estaba en juego la independencia frente a la metrópoli, sino uniformar la opinión política en torno al juntismo encabezado por Santafé, lo que aparentemente culminó con el establecimiento en Popayán de un gobierno proclive a la capital del virreinato. Al intentar aprovechar el éxito obtenido, las tropas del Valle del Cauca al mando de Joaquín Caicedo y Cuero y el norteamericano Alejandro Macaulay, marcharon por el valle del Patía hacia Pasto; pero la creciente y obstinada resistencia ofrecida por pastusos y patianos con el apoyo de la realista ciudad de Quito, llevó a la destrucción de estas fuerzas y el fusilamiento de estos jefes.

Entre 1812 y 1816 el sur de la Nueva Granada observó un crecimiento en los niveles de violencia, producto de la creciente radicalidad política vivida en el interior, cuando Cundinamarca y las Provincias Unidas desconocieron cualquier vínculo con España. Las tropas de Cundinamarca, el Valle del Cauca, el Socorro, Tunja y Antioquia, primero bajo el mando de Antonio Nariño, y después de Manuel Serviez y José María Cabal, se enfrentaron a patianos, pastusos y quiteños. Mientras Popayán se convirtió en el campo de batalla disputado por ambos bandos, el Valle y especialmente Cali, fueron la retaguardia donde las tropas independentistas se reagruparon después de la derrota de Nariño en Pasto.

El abanderado José María Espinosa recordaba que el Valle estaba cubierto de “campos alegres y bosquecillos agradables a uno y otro lado del camino, que en lo general era llano, sombreado por elegantes árboles y refrescado por aguas puras. Aquel era un paraíso”. Gracias a la posesión de esta retaguardia, los patriotas al mando de Cabal pudieron contener el 15 de julio de 1815 a los realistas en la batalla del Palo, lo que aseguró por cerca de un año la posesión de Cali y Popayán. El posterior triunfo realista en la Cuchilla del Tambo el 29 de junio de 1816, condujo a que el Valle, como el resto de la Nueva Granada , se convirtiera en un depósito de recursos y hombres destinados a la manutención del ejército expedicionario español.

Gracias al triunfo de Bolívar en Boyacá en 1819, columnas del ejército libertador marcharon al Sur con el objetivo de ocupar a Popayán y desde allí conquistar Quito; así como ocurrió entre 1812 y 1816, entre 1820 y 1822 el Valle del Cauca fue de nuevo la retaguardia del ejército que quedó estancado en su intento de conquistar a Pasto. El posterior sometimiento de Quito gracias a los esfuerzos de Antonio José de Sucre desde Guayaquil, permitió la ocupación de Pasto y la pacificación del sur de la Nueva Granada , a pesar de las posteriores campañas contra las guerrillas realistas en 1823 y 1824.

Biblioteca Luis Ángel Arango. Cali en 1786