Convencidos que una de las acciones para crear «sentido de pertenencia» por lo nuestro en la sociedad,es divulgar nuestras constumbres; LEE continua difundiendolas.

LEE 73

Contenido:

1. GENTE Y COSTUMBRES

Tradición de una tierra hecha por su población.

La población: futuro del valle.

2. A CADA SANTO UNA VELA.

El día de las velitas o noche de las velitas.

Baño en el río. Y, paseo de olla

De baile y diversión – Sabe el Valle

Sangre y arena.

Pelea de gallos.

Las faenas.

Ahijados y macetas.

3. LA FERIA DE CALI, UNA HISTORIA DE MÚSICA Y JOLGORIO

4. MANJARBLANCO – UN POCO DE HISTORIA

1. GENTE Y COSTUMBRES

Tradición de una tierra hecha por su población.

Más que una hermosa tierra digna de querer. El Valle es su gente, sus costumbres y tradiciones, su variada gastronomía, su cultura particular. El Valle es hogar de todos. De propios que la forjan y de forasteros que la admiran.

Hoy es una región densamente poblada, urbanizada, transformada por las múltiples influencias recibidas, que poco o nada se parece a la región de hace un siglo. Pero, pese a los cambios, en su corazón cultural todavía palpita el espíritu mulato, afrohispánico, que le dio origen y le sigue marcando el rumbo. De allí su riqueza artística, sus variados tipos humanos y sus singulares productos culturales, lo que, sumado a su exuberante geografía tropical, le otorga un enorme potencial turístico.

La población: futuro del valle.

Hoy el Valle del Cauca, un crisol de etnias, culturas y clases sociales, continúa creciendo, continúa recibiendo emigrantes desplazados por otras violencias, pero en esta ocasión los frentes de trabajo que absorvan la mano de obra que afluye son más escasos y los servicios públicos, las escuelas y los hospitales son insuficientes, no dan abasto. Hemos creado un mundo complejo, multicultural y multitudinario que necesita, para que se dé otra oleada de desarrollo similar a la vivida a partir de comienzos del siglo XX, poner en movimiento el excedente de fuerza laboral que hay en su población, y que millones de vallecaucanos contribuyan de nuevo a la grandeza del país y al bienestar de la colonia.

2. A CADA SANTO UNA VELA.

De fiestas y celebraciones sacras es de lo que saben los vallunos. El culto a Dios, la invocación a los santos e incluso los ruegos al diablo forman parte de sus tradiciones. No hay un solo pueblo de la comarca que no celebre a su santo patrón, realice procesiones con las imágenes en andas, les rece a sus muertos, inunde de flores los altares al final convierta en una fiesta cada conmemoración religiosa. En la mayoría de las poblaciones ubicadas en el valle del río Cauca y en la zona montañosa de la región se conservan las costumbres heredadas de los colonizadores españoles, con todo su rigor y solemnidad. Las fiestas religiosas son motivo de reunión para familias y comunidades que participan de lleno en sus preparativos y en su realización. Hay ocasiones especiales como la Semana Santa donde las calles se inundan de feligreses que acompañan cada día las procesiones que conmemoran la muerte y resurrección de Jesucristo.

Celebración de la vida.

De lo sacro a lo pagano hay un paso casi imperceptible, el Valle sí que lo sabe. Así como se honra a Dios, a los santos y a la muerte, se celebra a la vida, se tributa a la tierra y al agua, se exalta la belleza y el empuje de sus gentes, se le hace honor a la música, se convida a los ausentes. Todo, al fin y al cabo es una fiesta popular, ya sea espiritual, lúdica o comercial.

El día de las velitas o noche de las velitas.

El día de las velitas o noche de las velitas es una de las festividades más tradicionales de Colombia, con la que se celebra la Inmaculada Concepción de la Virgen María.

El festejo varía según las regiones del país, pero generalmente empieza desde la noche del 7 hasta la madrugada del 8 de diciembre, con el encendido de faroles y velas que iluminan calles, centros comerciales y hogares de pueblos y ciudades. Esta celebración marca el principio de las fiestas navideñas en el país.

El día de las velitas se celebra en Colombia como vigilia de la fiesta de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, el dogma fue proclamado así por el Papa Pío IX en la bula Ineffabilis Deus el 8 de diciembre de 1854:

El Papa Pío IX en la Bula Ineffabilis Deus, del año 1854 proclamó:

…Para honra de la Santísima Trinidad, para la alegría de la Iglesia Católica, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, con la de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo y con la nuestra: Definimos, afirmamos y pronunciamos que la doctrina que sostiene que la Santísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de culpa original desde el primer instante de su concepción, por singular privilegio y gracia de Dios Omnipotente, en atención a los méritos de Cristo-Jesús, Salvador del género humano, ha sido revelada por Dios y por tanto debe ser firme y constantemente creída por todos los fieles. Por lo cual, si alguno tuviere la temeridad, lo cual Dios no permita, de dudar en su corazón lo que por Nos ha sido definido, sepa y entienda que su propio juicio lo condena, que su fe ha naufragado y que ha caído de la unidad de la Iglesia y que si además osare manifestar de palabra o por escrito o de otra cualquiera manera externa lo que sintiere en su corazón, por lo mismo quedan sujetos a las penas establecidas por el derecho.

En estos primeros días de Adviento, en que se respira ya aires de Navidad por el decoro de las calles y hogares, todos buscan comprar una buena cantidad de velitas o faroles. Y es que llega el 7 de diciembre, llega la Noche de las Velitas.

Las nuevas generaciones de colombianos han perdido el significado de esta celebración y siendo un acto de fe y piedad mariana, lamentablemente se ha convertido en un motivo más para pasar el rato. Sin embargo, nunca es tarde para evangelizar ni rescatar aquellos valores propios de nuestra cultura.

La noche de las velitas más allá de ser una ocasión para reunirnos en familia y compartir con los amigos del barrio, es un encuentro de profundas raíces católicas en la que todos nos unimos a conmemorar la proclamación del Dogma de su Inmaculada Concepción.

Se trata pues de una festividad muy tradicional en Colombia, que profundamente mariana, confía en la intercesión de Su Madre que concebida inmaculada merece la gratitud de sus hijos.

Es por ello que con un corazón grato y confiando en su intercesión la Conferencia Episcopal Colombiana ha publicado una guía para orar por la paz y la armonía.

La Inmaculada Concepción

La Iglesia Universal celebra todos los 8 de diciembre la Fiesta de la Inmaculada Concepción, día en que fue promulgado el dogma.

Desde ese día de fiesta, comentan la CEC “los cristianos católicos encendieron luces en todas las partes del mundo para significar que nosotros nos dejamos iluminar por Dios, como lo hizo María para cumplir su voluntad, nuestras familias colombianas mantienen esta tradición de reunirse en la noche de las vísperas de la celebración de la Inmaculada Concepción para encender las velitas y pedir a la Santísima Virgen su compañía y protección”.

Baño en el río. Y, paseo de olla

El baño en el río es para los vallunos una costumbre que persiste o de ollaresulta ideal para hacer el paseo. La olla no puede faltar para preparar un sancocho de gallina en fogón de leña que sirva para levantar el ánimo a los convidados.

De baile y diversión – Sabe el Valle

El baile distingue a los vallunos. Es su manera de expresarse y forma parte de su identidad. Sean hombres o mujeres. Del Pacífico o de las Llanuras, todos parecen tener una disposición innata para mover el cuerpo al son de la música. Como todo en la región no se podría esperar otra cosa debido a la mixtura racial y cultural de su gente. Niños, jóvenes, adultos ancianos han bailado con frenesí desde tiempos memoriales, ya sean bambucos y pasillos, o salsa y pachanga.

El baile distingue a los vallunos. Es su manera de expresarse y forma parte de su identidad. Sean hombres o mujeres. Del Pacífico o de las Llanuras, todos parecen tener una disposición innata para mover el cuerpo al son de la música. Como todo en la región no se podría esperar otra cosa debido a la mixtura racial y cultural de su gente. Niños, jóvenes, adultos ancianos han bailado con frenesí desde tiempos memoriales, ya sean bambucos y pasillos, o salsa y pachanga.

Sangre y arena.

Con la llegada de los colonizadores europeos al Nuevo Reino, arribaron también  costumbres como las riñas de gallos y las corridas de toros. En el Valle se arraigaron de tal manera que es uno de los territorios galleros de país y su fiesta brava se ha convertido en una de las más importantes del continente. Hoy forman parte de las celebraciones más importantes.

costumbres como las riñas de gallos y las corridas de toros. En el Valle se arraigaron de tal manera que es uno de los territorios galleros de país y su fiesta brava se ha convertido en una de las más importantes del continente. Hoy forman parte de las celebraciones más importantes.

Pelea de gallos.

La cría de gallos finos de pelea se convirtió en un arte y6 hoy todos los pueblos vallecaucanos cuentan con al menos un gallera en la que se congregan a diario jugadores, apostadores y espectadores que rematan con fiesta una vez terminadas las corridas. De tal importancia es la fiesta gallera para la región, que a sus escenarios se han trasladado las “pugnas” regionalistas entre antioqueños y vallunos buscando el liderazgo nacional de las competencias.

Las faenas.

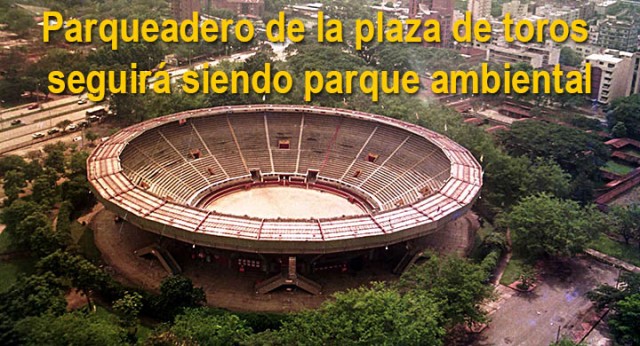

En Cali, a mediados del siglo pasado, la lidia de toros se convirtió en la médula espinal de su feria decembrina. Los otros eventos giraban en torno a la fiesta brava, incluida la rumba que se formaba en los remates de corrida. De hecho, sigue considerándose una de las mejores temporadas de América junto a la de Manizales. Aunque hoy las corridas de toros siguen siendo importantes en medio de la feria y congregan aún a miles de visitantes de otros lugares del país y de Iberoamérica, se ha distanciado del resto de las celebraciones que se realizan en la capital vallecaucana en el marco de esas festividades.

Ahijados y macetas.

Una tradición única en el Valle de Cauca es la de las macetas. Se trata de una colección de figuritas hechas de azúcar, montadas sobre un palo de maguey y adornadas con ringletes y papelillos de colores. Desde finales del siglo XIX la maceta se instituyó como el regalo de padrinos y ahijados en su día, que se celebra el 29 de junio. Al parecer las macetas formaban parte de un conglomerado de actividades, que incluían juegos y cuentos, con los que se celebraba además la llegada del verano y as fiestas de San Pedro y San Pablo el 28 y 29 de junio. Su incorporación a las tradiciones regionales se dio a la par con la llegada de la caña de azúcar. Algunos historiadores aseguran que la costumbre se tomó de los esclavos negros que trabajaban en las plantaciones, quienes formaban un melao blanco de azúcar con el cual moldeaban figuras con las que representaban sus vivencias.

3. LA FERIA DE CALI, UNA HISTORIA DE MÚSICA Y JOLGORIO

Santiago de Cali, ciudad cívica por excelencia, cuenta entre sus atracciones más influyentes, con la feria de Cali, famosa por su espectáculo de colorido y un ambiente donde la cultura y la rumba hacen de las suyas.

Los comienzos de la Feria datan después de un suceso trágico en la historia caleña. En 1956, siete camiones que contenían explosivos para el ejército, explotan en el sector aledaño al centro, y mueren alrededor de 110 personas.

Un año después en 1957, ocurre un evento que dispersó la tristeza de los ciudadanos, dándole un giro notorio a la vida de la ciudad. De repente en Cali, una ciudad incipiente que empezaba a destacarse por un desarrollo cultural que la marcaría en las siguientes décadas, se inaugura la primera Feria de la Caña de azúcar.

En ese entonces la Feria se llamó Feria de la Caña, precisamente porque esta fue desde siempre el principal producto que facilitó el polo de desarrollo de la región, y en honor a esta semblanza, se quiso rendir homenaje al principal mérito económico del departamento.

Fue el Gobernador del Valle de esa época, Absalón Fernández, quién patrocinó la idea de crear una Feria y con el apoyo de los políticos y periodistas más influyentes, se embarcó en un proyecto de dimensiones económicas y culturales que daría una nueva oportunidad a la ciudad. La de la caña, o de Cali también, desde los primeros años se caracterizó por ofrecer una serie de eventos, entre los que se contaban presentaciones musicales, de múltiples orquestas, más un reinado de belleza popular, una cabalgata, desfiles de muestras culturales; muestras de actos artísticos en sitios que se adecuaban para la realización, y una serie de eventos a nivel público y privado que denotaban la máxima expresión de la idiosincrasia vallecaucana.

En su versión número uno, la Feria duró 40 días seguidos, ejemplo de un éxito insuperable que marcaría un hito histórico. En esa primera ocasión acudieron artistas y personajes de talla nacional e internacional. Del evento participaron importantes figuras del mundo de la farándula, la política, y el ambiente taurino. Entre ellos estuvieron presentes, la Reina de belleza de Colombia, y personajes destacados de los medios colombianos y del exterior.

Como parte de la celebración, los organizadores crearon premios para los participantes en la Temporada Taurina, y dejaron al público la elección de la canción de la Feria, que se seleccionaba entre un amplio grupo de composiciones.

A partir de su inauguración, la Feria de Cali tomó fuerza en los años siguientes, en la medida en que los espectáculos cobraron vida con la novedad de los eventos, con una riqueza cultural que engalanaba las presentaciones y la amplia gama de folclore y manifestaciones no sólo artísticas como de costumbres que se evidenciaban.

A lo largo de su historia, la Feria de Cali ha estado llena de visitas memorables y uno que otro acontecer que marcó la diferencia. Uno de los tópicos más importantes es la calidad de artistas de talla internacional, de música salsa y música bailable y a veces rock, han asistido a este evento. Entre ellos se rememora a Celia Cruz, La Billios caracas Boys, Nelson y sus estrellas, La Gran Banda Caleña, Richie Rey y Bobbie Cruz, El Grupo Niche, La Sonora Matancera; Lucho Bermúdez, Piper Pimienta, diversas agrupaciones de los años sesenta cuando el go gó era la tendencia y muchas otras bandas tropicales y populares que, según la década, marcaron la pauta en la rumba caleña.

No sólo la fiesta y la cultura han caracterizado a la Feria. La comida juega un papel importante y siempre se daba lugar al montaje de las tascas, puestos de comida tradicional ubicados en algunos sectores. Estas son la representación pura de la exquisita gastronomía vallecaucana. Así como hoy, desde hace 50 años en cada Feria, se sentía en cada rincón de la ciudad el olor de la comida típica, la fritanga, las empanada, y una gran variedad de alimentos típicos y famosos por deleitar el paladar de los visitantes. Y como no, el aguardiente, legado que Colón dejara a su paso por América, que dio frutos precisamente en los valles del departamento.

Otros aspectos que se perciben actual y anteriormente en la Feria son el baile, la fiesta, la amabilidad de sus habitantes, en todo su esplendor que hacía y hacen gala de esta festividad. A esto se sumó en ese entonces, la alegría decembrina que apoyó al evento y hace parte del andamiaje de la Feria. Entonces toda la ciudad esperaba que fuera fin de año no sólo para gozar de la navidad, sino también para vivir nuevamente la Feria.

Lógicamente en el evento, se han ido incorporando diferentes actividades y espectáculos que dan nuevas expectativas a la Feria, por ejemplo, un año después de la primera Feria de Cali, las autoridades municipales permitieron que se represara una parte del río Cali, para así poder realizar paseos en góndolas, actividad que hoy en día nunca hubiera sido imaginada. Por ejemplo, La apertura del evento el 25 de Diciembre con la cabalgata sólo se instauró desde 1962, en ese mismo año y precisamente como parte de la Feria se realizó el primer alumbrado público; las calles y los parques caleños fueron adornados con más de 15.000 bombillas.

En 1965, 1967, 1969 y 1970 el Deportivo Cali ganó el torneo de fútbol profesional Colombiano, lo que le dio más fuerza aún a la Feria de Cali institucionalizando así el famoso «Pachito E’che» disco de moda de la época. Y en el 71 con la realización de los Juegos Panamericanos, se creó el Reinado Panamericano, que tiene lugar actualmente. En el 74 se instauraron las presentaciones de bailarines de salsa como parte del espectáculo. En el 78 se da paso a los Grupos Folclóricos, y en ese mismo año se toma la costumbre de la usanza del sombrero, bota y almohadillas, como insignias típicas de la tradicional Feria.

A lo largo de su desarrollo, la Feria se ve impulsada por nuevas ideas sobre que fortalecen su fama e importancia. Y es que en la realización de la Feria no se deja do un sólo cabo suelto. Todos los eventos apuntan a una diversidad increíble que lleva a que más público pueda participar de ella. La Feria no se ha reducido a la fiesta y la música. Como se mencionó antes, cada suceso, como un campeonato futbolístico o una actividad novedosa de carácter nacional, son ejes que consolidan a la Feria de Cali.

De alguna forma siempre la Feria de Cali que concuerda con la celebración de fin de año, se ve reforzada por otros aconteceres que, si bien fueron o no programados por los organizadores, dieron pie a mucha más afluencia de público y a un mayor despliegue cultural.

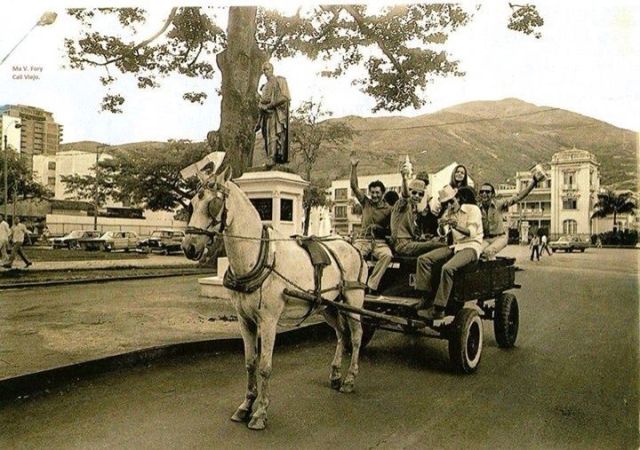

Hoy por hoy el ambiente de la Feria continúa con el mismo cronograma de todos los años; El Superconcierto, el encuentro de melómanos y coleccionistas de música salsa; presentaciones de las orquestas más importantes de Cuba y el Caribe, el desfile de carros antiguos, las tascas ubicadas en sectores estratégicos de la ciudad, la feria comunera, la chiquiferia, el desfile de Cali viejo, y por supuesto, la cabalgata. También los eventos privados de rumba para todos los gustos en las discotecas de Juanchito, Avenida sexta, el sector de Menga, con los artistas más cotizados, hacen que la Feria de la caña tenga un volumen de público que crece año tras año.

Vale la pena asistir y disfrutar de todas las manifestaciones culturales que presenta Cali, su Feria y su gente haciendo de ésta: la Feria de Cali, la mejor de América.

4. MANJARBLANCO – UN POCO DE HISTORIA

La historia se remonta al menos a principios del siglo XIII con un plato llamado Blanc Mengier (plato blanco) en francés antiguo. De ahí pasó a llamarse blanc manger en francés, blancmange en inglés, bianco mangiare en italiano y manjar blanco en español, por la vía de Cataluña.

Se supone que todo comenzó con la llegada del arroz y las almendras a Europa de la mano de los árabes. Curiosamente, las primeras recetas de blanc mengier son una preparación de carne de ave desmenuzada en una leche de almendras hecha con almendras y caldo de ave y espesada con arroz cocido, y luego especiada y endulzada. Suena extraño, pero no lo es tanto. Un postre típico de Turquía (que reporta origen romano) es el Tavuk göğsü, budín de leche y carne de pollo, al que se le da consistencia con arroz u otros espesantes.

Este blanc mengier era un plato de altísima cocina, digna de reyes, y también un plato adecuado para dieta de enfermos. Con el tiempo, aparte de ser teñido (con lo que deja de ser blanco) pasaron a desarrollarse una serie de variantes, reemplazando la leche de almendras por leche de vaca, filtrando el caldo de carne dejando la carne fuera del plato final y utilizando una serie de espesantes distintos. En el siglo XIX el pollo ya estaba totalmente fuera de la receta y el blanc manger era derechamente un postre, con o sin almendras.

Esta es una receta muy simple, adaptada de un recetario inglés de 1915 que utiliza harina de trigo y maicena como espesantes. Por favor notemos que no tiene nada que ver con nuestro tan apreciado manjar blanco que es dulce de leche, y tiene un parentesco mucho mayor con –por ejemplo– la Panna Cotta italiana.